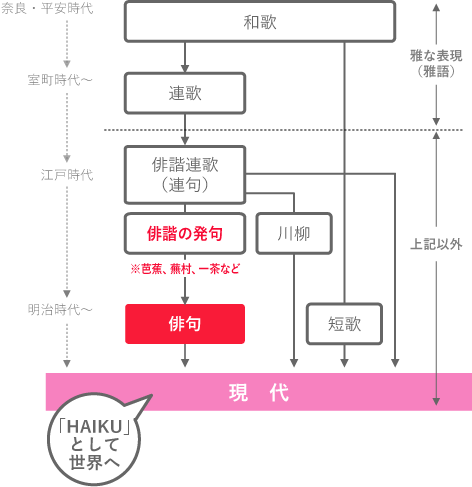

私が日々感じている「連歌と連句と付句を一緒にされている虚しさ」は「短歌と俳句と川柳を一緒にされている虚しさ」と同じです。区別などつかない人がモテる人です。— 高松 霞 (@kasumi_tkmt) 13, 8月 7 ヘイヘイ、モテない女が区別してみるぜ。 細かい年譜は、ゆるり連句史に書いたので連歌は、前の人が作った五七五の歌に別の人が七七の下の句を付け、さらに別の人がそれに五七五をの句を付けるといったことを繰り返し、36句、あるいは100句までで一作品とします。 俳句は、この俳諧の連歌の発句(最初の句)が単独で作られるようになったものです。 川柳は、付け句が独立したものです。 連歌は、参加者が交互に下の句を付けていくものです入賞作品の著作権は山梨学院大学および酒折連歌賞実行委員会に帰属 主催 山梨学院大学、酒折連歌賞実行委員会 提出先・問合先 送付先 〒 山梨県甲府市酒折245 山梨学院大学酒折連歌賞事務局 TR係 tel / fax mail oubo@sakaorirenga

観光地にある隠れ家カフェ 連歌屋珈琲 940 ピタットハウスの地域情報発信ブログ 街ピタ

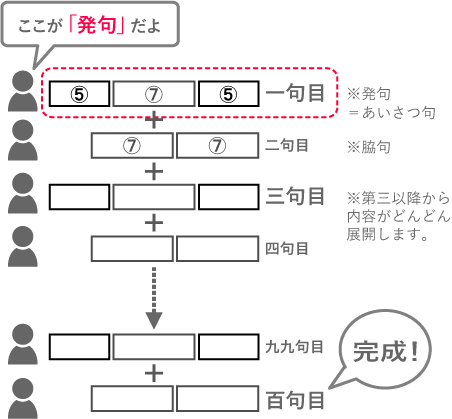

連歌 作り方

連歌 作り方- 新古今和歌集 年2月3日 21年3月21日 短歌の作り方 新古今和歌集は鎌倉時代、新たに興った文学の連歌に侵蝕された歌の世界をみやびにしようという目論見で編まれた歌集です。 8番目の勅撰和歌集になります。 余韻を重んじるため、心情を象徴的に 連歌は、和歌の五・七・五(長句)に、ある人が七・七(短句)を付け、さらにある人が五・七・五を付け加えるというように、百句になるまで長句・短句を交互に連ねていきます。 これを「百韻連歌」〔ひゃくいんれんが〕と言い、鎌倉時代~ 江戸時代 の連歌の基本形となりました。 また、江戸時代中期以降の連歌は三十六句を詠み継いでいくもので、これを

Http Www Yamaguchi U Ac Jp Library User Data Upload Image Info Academi Q 21 04 Academi Q9 Combined Web Pdf

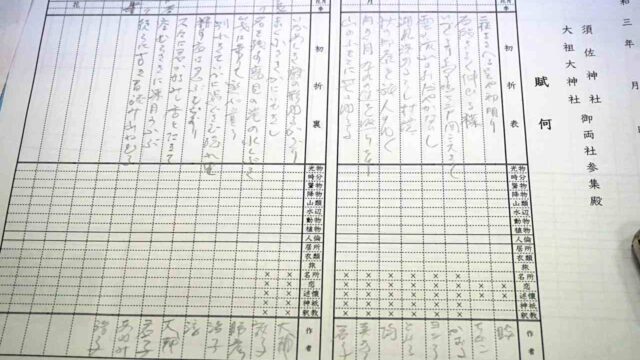

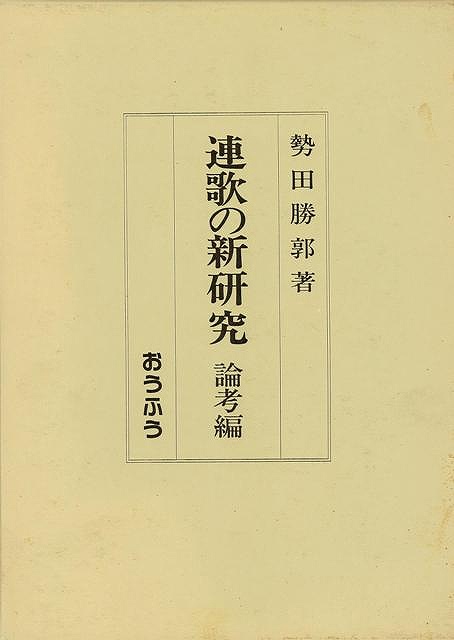

「連歌新式」最上義光注 里村紹巴加筆(当館蔵) さて、義光も一座した「慶長元年(1596)十二月二十五日 賦何舩連歌」を素材として、いささかながら、連歌の作り方を略説したい。 発句(第一句目)は、 雪晴(れ)て行く水遠き末野哉 唱叱 俳句:季節や技法を用い、景色の裏に思いを込め余韻をつくる 川柳:特殊な技法を用いず、世間や人情を軽妙に面白く詠む (近代)短歌:特別な技巧を使わず、主観的な目線で詠む 和歌:修辞技巧を用いて作者の気持ちを伝える手段・貴族のたしなみと連句への入口はこれ一つしかない、という考え方は 式目は連歌の初期の時代に、そのような要請から生まれ、連歌から俳諧連歌、連句へ、という歴史を通じて磨かれてきました。 連句では、全く未経験の人も座に参加して、楽しみつつ一巻の作品作り

精選版 日本国語大辞典 付句の用語解説 〘名〙 連歌や俳諧連句で前句に付けてよむ句。※筆のすさび(1469)「草の名も所によりてかはる也 難波のあしは伊勢のはまをぎ〈救済〉 これは付句のために、前の句をわざとつくりたる様に侍れど」 賞名 第23回酒折連歌賞 募集時期(締め切り) 21年4月1日(木)から21年9月30日(木) 期間内必着 作品 提示された問いの片歌一~五の中から一句を選び、答えの片歌を五・七・現代連歌 ここに掲載する現代連歌(連句)の記録はEメール、掲示板、メーリングリストなどによって制作されました。 「連句」「俳諧」と呼ぶよりも、「現代連歌」と呼ぶべき作品集です。 むしろ「徘徊する連歌」と呼ぶべきか。 なお、著作権は連衆(参加者)すべてに均等に存在すると考えられます。 引用にあたってはこのことを配慮のほどよろしくお願い

連歌は、百韻(百の句から成ること。 「韻」という単位名は古代中国の漢詩用語、「押韻」等の「韻」に倣ったもののようです。 )を基本としました。 最初の句(五七五)を「発句」と言い、次を「脇句」と呼びます。 連歌は同席する人々による「共同詠作」なので、集団で楽しむ「文芸レクリエーション」であり、言わば「集団言葉リレーゲーム」みたいな連歌は、長句(五七五)と短句(七七)との連続から成る韻文の一形態である。 原則として二人以上で行ない、相互に創作と鑑賞とを即興的にくり返し、付き進めてゆく共同制作の文芸、つまり座の文芸であり、これには古く長い伝統がある。 『日本書紀』に登場する 日本武尊 との唱和や、『万葉集』巻八の尼と家持との唱和から端を発すると述べる説もある「連歌新式」最上義光注 里村紹巴加筆(当館蔵) さて、義光も一座した「慶長元年(1596)十二月二十五日 賦何舩連歌」を素材として、いささかながら、連歌の作り方を略説したい。 発句(第一句目)は、 雪晴(れ)て行く水遠き末野哉 唱叱

連歌入門 ことばと心をつむぐ文芸 廣木 一人 本 通販 Amazon

連歌とは何か 実用 綿抜豊昭 講談社選書メチエ 電子書籍試し読み無料 Book Walker

現在、 一番、鉄ができる炉の作り方を紹介します。 これは、道立理科教育センターで実験している炉の作り方です。 縦4m、横4m四方で平らな場所を探します。 また周辺に燃えやすいものがないことを確認します。 凹凸がある場合や、斜面の場合は、砂百韻を書き留める書式としては、懐紙を横に半折した折紙 (おりがみ)四枚を用いて、一 (いち)の折(初折 (しょおり))の表に8句、裏に14句、二、三の折は表・裏ともに14句ずつ、四の折(名残 (なごり)の折)には、表に14句、裏に8句を記すことになっていた。 完成期の連歌の規則は、こうした書式のうえに組み立てられていた。 長連歌の最初の句を発句 (ほっく 俳句の作り方 五・七・五の長句と七・七の短句とを連ねていくのが連句といわれる形式の文学で連歌を崩した内容のため、俳諧の連歌、あるいは俳諧という呼び名がついています。 俳諧とは滑稽という意味で、17世紀前半に連歌から別れ、隆盛を誇りましたが、元和年間(1680年前後)に薫風俳諧が確立されて俳諧が止揚されました。 この後、俳諧の連歌の発句が

明日の教室 第59弾宗我部義則 お茶の水女子大学附属中学校教諭 俳句 連歌 国語

俳句とは 俳句の作り方とその魅力 ワゴコロ

#連歌の作り方 @715banjyou1115 連歌式目の最大の焦点は、繰り返しを避けることにあり。去嫌(さりきらい)、一座何句物、句数などなど。#連歌の作り方 @715banjyou1115 そのうちまた、いつかのように連歌の作り方について呟きます。誰か一緒に音ハメ連歌やろうぜ。酒折連歌は、俳句とも短歌とも異なる独自の応答による詩歌の形式です。 五七七の問いの片歌に、答えの片歌を同じく五七七で返して問答が完成します。 語りかける問いに対して、それをしっかり受けながら独自の思いや情景を描いて答えます。 問いの片歌と答えの片歌の双方に作者の個性が表れ、その生き方や人生への思い、その人を取り囲む環境、時代の親守詩(連歌) 作品の作り方 親守詩をかんたんに作ることができるテキストもダウンロードできます。 こちらのテキストをダウンロードして、印刷して活用してください。

俳句の作り方 中級編 現代俳句 未来句宣言

最上義光歴史館 最上義光歴史館 最上家と最上義光について 連歌の概要 義光の一座した作品に触れながら 名子喜久雄 連歌の概要 義光の一座した作品に触れながら ある時代に隆盛を極めた文芸ジャンルが 時の流れにより 創造の

Q diyに詳しい方やプロの大工の方! レンガ壁に金具(雪覆い用)を取り付けたいのですが、普通の釘ではレンガに上手く打ち込めず、テープの様な粘着性のものではちょっと不安です。 何か良い方法はHome ≫ 詩歌 ≫ 連歌 連歌 読み方:れんが 関連語:和歌 連歌とは、和歌を使った文芸のひとつです。 和歌の上の句(五・七・五)と、下の句(七・七)を多数の人たちが交互に作り、ひとつの詩になるように競い合って楽しみます。たちはな杏乃 (たちはなあんの) 部屋寒く星落ちて明けぬ夜こそ浪漫の火 手揺らすに、つれない君は「もう帰るわね」と目を伏せり。 初夢 青空春志 平和なれぬ浮世を捨てり 人や世間も新たまる頃 初夢に 頬さえ嫉む七福の神。

会津の天才連歌師 猪苗代兼載没後500年記念 アーカイブ アーカイブ 福島民友新聞社 みんゆうnet

連歌屋珈琲 麗し太宰府blog

連歌とは、短歌の上の句である五・七・五と下の句である七・七を、違う人が詠んで繋げるという遊戯的な和歌を起源としていました。 平安時代末期、武家の隆盛に伴って興りました。 院政の頃、当世風の流行として一世 連歌 俳句の作り方 俳句入門 「お~いお茶新俳句」入選を目指して 俳句大学 連歌とは、短歌の上の句である五・七・五と下の句である七 連歌の作り方がいまいちよくわからないのですが、どのように作ればいいのでしょうか? 日本語 国語の宿題で連歌を作ってこいと言われたんですがいいのができません・・・ この連歌は短歌の形式ではなく問いの片歌に(五・七・七)対して、答えの片歌(五・七・七)を作らないといけません。 連歌の考え方 連歌のうち、短連歌は五七五の句と七七の句の唱和ですが、「 各句が独立していること」、「言葉遊びや謎解きなどの機知のあるやりとりであること 」、という規定がありました。 各句の独立性は重要で、そうでないと単なる「短歌の合作」になってしまい、連歌と見なされなかったようです。 「各句の独立性を保証」するために、各句が「 文とし

室町時代から続く 行橋の初連歌会 須佐神社 京築 けいちく 暮らし

庚申庵史跡庭園 愛媛県指定史跡庭園

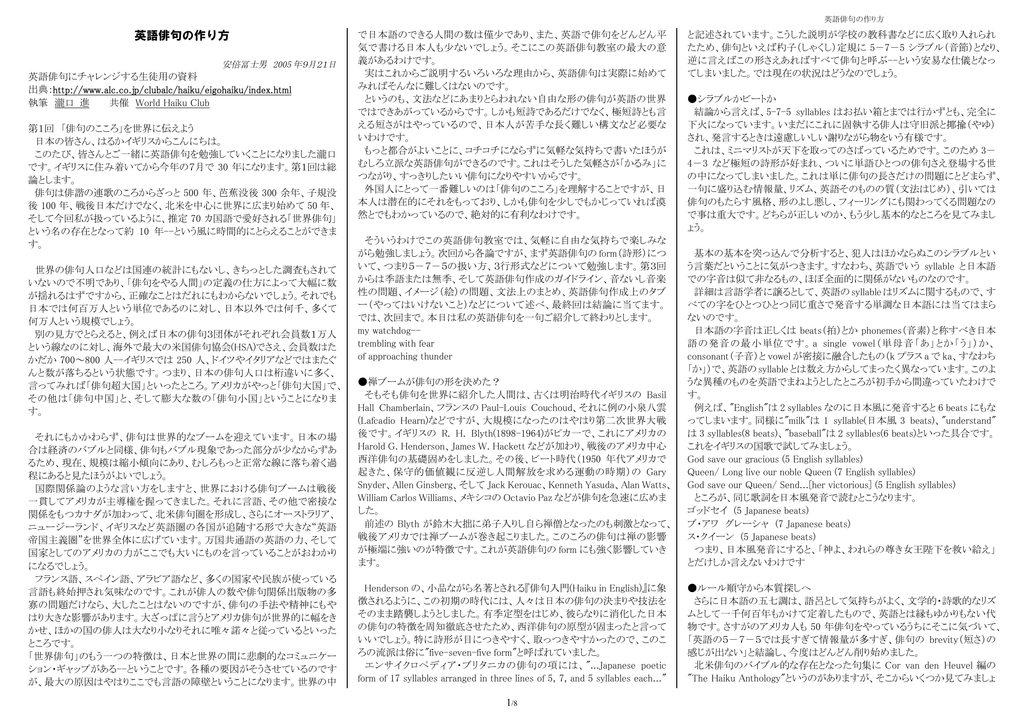

3 英語俳句の作り方

意外と知らない俳句の歴史

福岡県太宰府市連歌屋の住所 Goo地図

知識が生まれる場の作り方

新着商品 説話と俳諧連歌の室町 歌と雑談の伝承世界 小林幸夫 3000円以上 初回限定 Rainboinitiative Sl

文雅大名毛利元康 連歌と文芸

連歌 れんが の意味とは 分かりやすくご紹介 セレスティア358

連歌屋珈琲 レンガヤコーヒー 太宰府 カフェ ネット予約可 食べログ

Dazaifu Coffee Rengaya 423 Foto Caffetteria 太宰府市宰府3 3 18

連歌 れんが の意味とは 分かりやすくご紹介 セレスティア358

夏休みの宿題で酒折連歌を作るという課題が出ました 問いの Yahoo 知恵袋

Http Www Yamaguchi U Ac Jp Library User Data Upload Image Info Academi Q 21 04 Academi Q9 Combined Web Pdf

史上一番安い 古典文学 福井久蔵和歌連歌著作選 復刻版 4 Dgb Gov Bf

Lookaside Fbsbx Com Lookaside Crawler Media Me

真逆逆真 言葉の作り方 言葉遊び Powered By Line

2

1

島津忠夫著作集 連歌 カーリル

連歌屋珈琲 太宰府 カフェ スイーツ ネット予約可 ホットペッパーグルメ

学び の楽しさを見つける Academi Q アカデミック 国立大学法人山口大学 スマートフォン

連歌のル ル

連歌の作り方がいまいちよくわからないのですが どのように作れ Yahoo 知恵袋

連歌の作り方がいまいちよくわからないのですが どのように作れ Yahoo 知恵袋

連歌至宝抄 カーリル

第23回酒折連歌賞 21年9月30日締切 短歌の募集 公募 コンクール情報は短歌賞 Com

2

高速バスで甲府へ 連歌発祥の地 酒折宮を参拝し 不老園で梅を愛でる 甲府 山梨県 の旅行記 ブログ By 一泊二日さん フォートラベル

ときシードル 光秀連歌通説版 750ml 1本 掛け紐 水色 青森県産

金子兜太の俳句の作り方が面白いほどわかる本 みんなの俳句学校入門の入門の通販 金子 兜太 小説 Honto本の通販ストア

最上義光歴史館 最上義光歴史館 最上家と最上義光について 連歌の概要 義光の一座した作品に触れながら 名子喜久雄 連歌の概要 義光の一座した作品に触れながら ある時代に隆盛を極めた文芸ジャンルが 時の流れにより 創造の

連歌屋珈琲 ぱんフレット

意外と知らない俳句の歴史

第11回酒折連歌賞

俳句の上達のコツを紹介 ワゴコロ

連歌 れんが の意味とは 分かりやすくご紹介 セレスティア358

春の短歌の作り方 季語を活用しよう テーマの決め方から言葉選びの

Shop R10s Jp Kitibousyouji Cabinet Books27 4273

春の短歌の作り方 季語を活用しよう テーマの決め方から言葉選びのコツまで徹底解説

古典の折句とはどんな意味を持つ言葉 お織り込む言葉遊びの例と作り方のルール

連歌屋珈琲 太宰府 筑紫野 カフェ の料理写真 ヒトサラ

Nichibun Repo Nii Ac Jp Action Repository Action Common Download Item Id 680 Item No 1 Attribute Id 18 File No 1

連歌 俳句の作り方 俳句入門 お いお茶新俳句 入選を目指して 俳句大学

連歌の作り方がいまいちよくわからないのですが どのように作れ Yahoo 知恵袋

21年6月1日 連歌の夕べ おいしい を歌にしよう カドベヤのブログ

親守詩神奈川県大会

連歌 俳句の作り方 俳句入門 お いお茶新俳句 入選を目指して 俳句大学

短歌とは 短歌の歴史と作り方 和歌との違いや有名な短歌一覧も 四季の美

連歌の概要 義光の一座した作品に触れながら 名子喜久雄 最上義光歴史館

連歌屋珈琲 カフェ

Samidare Jp Img Display U Yoshiaki L I 1

連歌 れんが の意味とは 分かりやすくご紹介 セレスティア358

連歌入門 ことばと心をつむぐ文芸 廣木 一人 本 通販 Amazon

俳句と川柳の違い 俳句の作り方 日本俳句研究会

店舗情報 あるばい 大木町商工会公式 おおき情報サイト

Nichibun Repo Nii Ac Jp Action Repository Action Common Download Item Id 680 Item No 1 Attribute Id 18 File No 1

大人のお洒落なティータイムを 最高の隠家 連歌屋珈琲 福岡 太宰府 カフェオレの旅 心茶屋 ブログ

3zksn3rolj6y M

室町時代から続く 行橋の初連歌会 須佐神社 京築 けいちく 暮らし

俳句 川柳 短歌 和歌 狂歌の違い 簡単にわかりやすく解説 特徴や時代

18doujin Com Product Img E6 Ad 8c E4 99 E5

ひみつの辻連歌 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

連歌と連句と付け句の違い ゆるり連句ノート

1

第23回酒折連歌賞 21年9月30日締切 短歌の募集 公募 コンクール情報は短歌賞 Com

第二十三回酒折連歌賞

古今伝授と三島千句 街中がせせらぎ みしまっぷ

高速バスで甲府へ 連歌発祥の地 酒折宮を参拝し 不老園で梅を愛でる 甲府 山梨県 の旅行記 ブログ By 一泊二日さん フォートラベル

観光地にある隠れ家カフェ 連歌屋珈琲 940 ピタットハウスの地域情報発信ブログ 街ピタ

連歌屋コーヒー すぎた こうき 芸術家 書家 Note

Item Shopping C Yimg Jp I I Hmv

Kitchen Lab 連歌 Renga ハクテリア 合宿 Oki Wonder Lab Global Hackteria Network

1

制作連載企画 番外編 これで簡単に物語が作れるかも プロットの作り方5選 適当制作ブログhalog出張所

楽天ブックス 和歌と暮らした日本人 恋も仕事も日常も 浅田 徹 本

連歌の末裔が しりとり や 山手線ゲーム である論 和歌の表現技法解説 28 限定復活 入試に出ない古文 54 もとどりを放つ話 2 石野良和のブログ 日々是更新

川柳と俳句の違いは それぞれの作り方のルールやコツと楽しみ方は 興味津々

レビューで送料無料 高野山正智院連歌資料集成 石川真弘 在庫限り Studiostodulky Cz

連歌 れんが の意味とは 分かりやすくご紹介 セレスティア358

ホームメイト 川柳入門講座 ホームメイト川柳大賞 賃貸マンション アパート情報

連歌の概要 義光の一座した作品に触れながら 名子喜久雄 最上義光歴史館

親守詩神奈川県大会

親守詩神奈川県大会

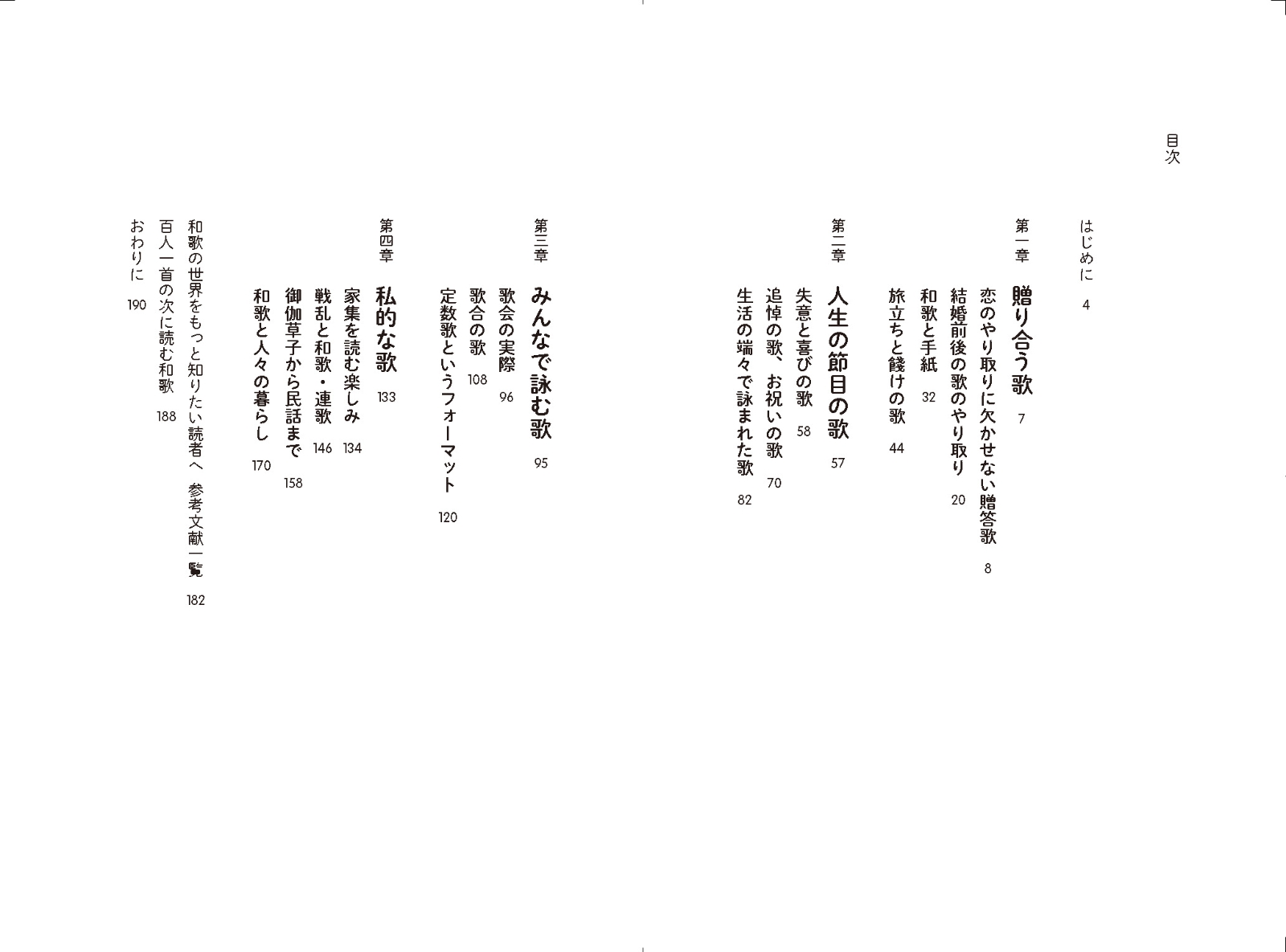

言の葉連ねて歌あそび 4 酒折連歌賞実行委員会 一般書 Kadokawa

1

連歌の末裔が しりとり や 山手線ゲーム である論 和歌の表現技法解説 28 限定復活 入試に出ない古文 54 もとどりを放つ話 2 石野良和のブログ 日々是更新

はじめまして さっそく折本の作り方です 俳句のこととか 折本のこととか

山梨 5句の 答えの片歌 募集 酒折連歌賞 朝日新聞デジタル

国産素材にこだわったお店 焼き鳥連歌屋 ブログ記事一覧

連歌屋珈琲 公式サイト 福岡 太宰府の古民家風カフェ

文学通信 荒木浩編 古典の未来学 紹介 8番目は平野多恵氏の 時をかける和歌 おみくじと占い どうしたら古典に興味をもってもらえるだろう と短大の授業からはじまった 和歌 と 占い の取り組みの全て 和歌が私たちに投げかける可能性とは

俳句と短歌の違いとは 有名な句や作り方の違いも解説

言霊のドラマ 秀吉はなぜ連歌師紹巴を寵遇したのか 尾崎 千佳 解説 連歌巻子本集 2 All Reviews Yahoo ニュース

わかりやすい俳句の作り方 俳句づくりの基本から句会 吟行までの通販 鈴木 貞雄 小説 Honto本の通販ストア

連歌 染田連歌堂 好ブログ

0 件のコメント:

コメントを投稿